近半个月来受到热烈讨论的第36届中国电影金鸡奖,将于本周末颁奖。

本届金鸡摆出一副“全都要”的架势,将褒奖艺术价值、鼓励主旋律价值观引导、扶持小成本制作和民族电影、特区电影等不易兼容的标准,都列入提名影片的考量之中,也引发了坊间诸多讨论。

金鸡奖提名走向这种“大锅炖”的局面,恐怕不能全怪组委和评委的过分“贪多”,而是因为在市场化的蓬勃发展过程中,中国电影逐步形成了较之以往远为复杂的多轨局面。

获得市场成功的“泛主旋律”大片,金鸡自然大力支持;艺术品质突出的作者电影,也不能视而不见;一些并非主要面向市场的少数民族电影,金鸡也必须褒奖;香港电影进入提名名单,也不无统战因素;至于提名流量明星,则是为了保持热度。

相比之下,新世纪之前,国营制片厂体系未瓦解时代的金鸡奖,提名和评奖标准就单纯许多,影片产出和金鸡奖项设置也更具有适配性——出于建国以来特有的片种、类型思维惯性,彼时设置的最佳儿童片和最佳戏曲片两奖也还未成为鸡肋。

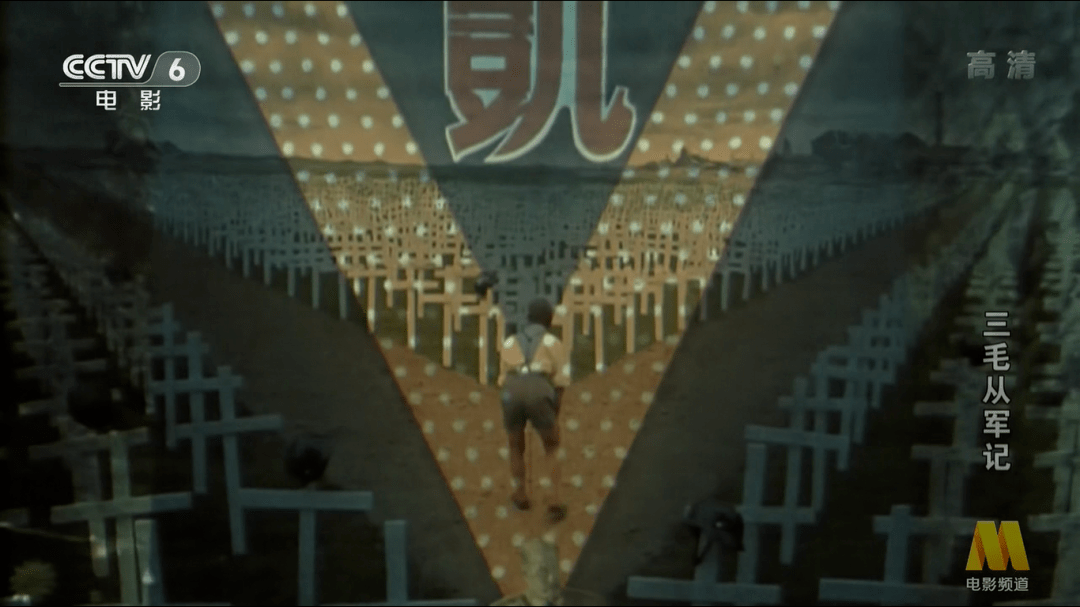

今天,就让我们回顾一部三十年前,获得1993年第13届中国电影金鸡奖最佳儿童片和最佳男配角(魏宗万)两个奖项的战争喜剧《三毛从军记》。

虽然《三毛从军记》是妇孺皆知的国民级喜剧,但可能大部分观众只把它当作令人捧腹的童年回忆,长大后看,却有大不相同的感受。

原作漫画,本就具有虚无悲凉的调性

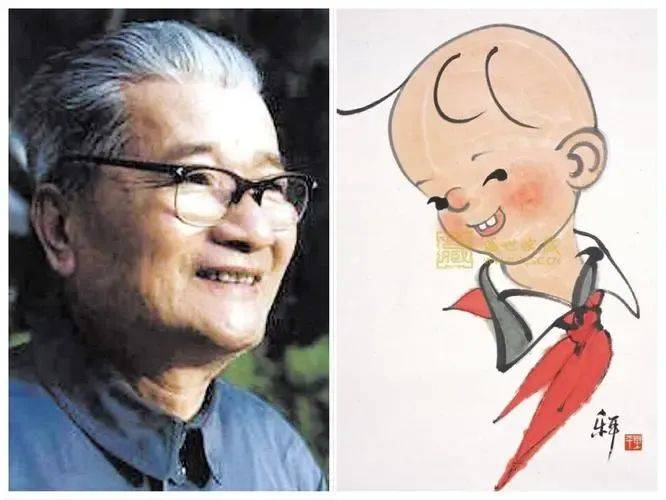

《三毛从军记》漫画最早于1946年见刊于《申报》,出自著名漫画家、“三毛之父”张乐平之手,是1935年起连载的《三毛流浪记》续作。淞沪会战之后,张乐平跟随抗战文化组织“救亡漫画宣传队”离沪南下开展工作。

胜利后回到上海的张乐平,将在各地(主要是上海)的抗战记忆付诸笔端。借由1935年即已诞生的贫儿“三毛”之见闻,张乐平展现了三毛参加国军抗日从始到末的军旅生活和战斗经历。

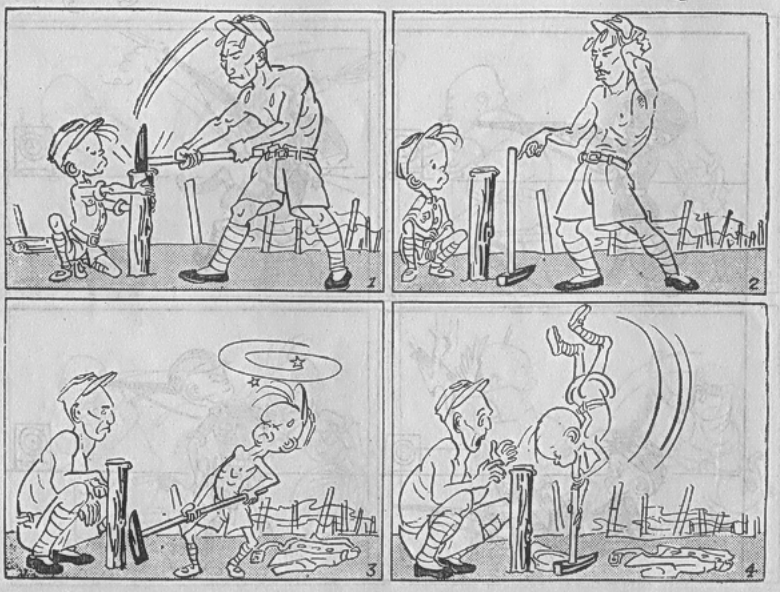

表面上,《从军记》大大褪去了《流浪记》中彻骨悲苦的黯淡色彩,而主要由诙谐生趣的国军军旅场景构成。

首要的是通过无人身关系依附,没见过世面,身形和力量也和常规士兵相形甚远的三毛出的种种“洋相”,来制造笑料;其次勾勒其余不同年龄无名小兵老土、头脑不灵光,却又不失朴实善良的喜剧形象,其代表就是获得金鸡奖最佳男配角的战友老万。

另一方面,《三毛从军记》又全然超出儿童漫画的定位,从绝对平民主义的视角,将对国军下至长官、将领、领袖,上至整体作风乃至意识形态的辛辣讽刺,以碎片化的方式无情托出。

毫无疑问,这种近乎虚无的冷峻目光有其无意识的历史原因。一方面日寇已被赶跑,针对军民的宣传动员已失去必要性;另一方面,中华民族并未就此走出泥潭,人民生活依然艰辛,社会风气照旧腐朽,国民政府在战争中和战后的治理乱象亟待批判和反思,而付出生命赢得胜利的广大军民,却沦为成就上位者功绩的无名氏。

这就是漫画《三毛从军记》的历史含义。

完善了主线,但仍碎片化,更加后现代

1992年,张乐平逝世,同年上影厂将《三毛从军记》搬上银幕,导演是“第五代”中以鬼马飘忽的讽刺喜剧闻名的张建亚。

张建亚祖籍福建,生于上海,是三毛的同乡,也是读着三毛长大的一代。

改编的首要困难,同时也是首要机遇,在于《三毛从军记》漫画的碎片化特性。原作的形式是四格漫画,就注定了其不连贯、切片式、场景化的反叙事肌理。除入伍和荣归之外,几乎所有中间部分,均由一种共时性的并列形式“段子集”拼凑起来,给电影改编留出巨大空间。

最终,影片还是通过填充情节和颠倒顺序,梳理出一条更加连贯的主线情节,即城市游荡—入伍—训练—劳军晚会—敢死队—进入师部服务师长—和姑娘斗鬼子—空降丛林—胜利。需要说明的是,以上诸多关键的情节和场景多为电影原创。而即使是原作已有的“连长公馆桥段”,也被大刀阔斧地填充、重塑,并从漫画开头移到了电影中段。

虽然桥段仍属零敲碎打攒在一起,但已大大突出了故事的时间性。

当然,《三毛从军记》给孩子们留下最深刻烙印的,还是其充满荒诞趣味的搞笑桥段——同样大部分来自电影原创。《三毛从军记》电影的内容原创比例之高,已然可被视为对原作漫画一次“保留精神内核”的重新创造。

如影片开头,配合着格里格《培尔·金特》的摇滚化版本,戏仿默片时代打闹喜剧(Slapstick)的“三毛被追”段落;

如长官在舞团劳军演出时高高“立起”的望远镜;

如种种无视电影写实规则插入的漫画式辅助特效;

如让孩童们面红耳赤的,本不应该出现在“儿童片”中的风趣香艳笑料;

最后,则是极尽游戏本色的“绕口令”式旁白和台词:

“非常时期的经济,非常时期的金融,非常时期的财政,非常时期的精神训练,非常时期的国民教育……非常时期的非常准备;非常时期非常便宜——六折房租……??喔唷等一等,鱼目混珠了……这也算是非常时期的一种非常手段吧。”

“我们都是小人物,小角色,小把戏。”“不对,你比我大,我是小把戏。”“不对,我是小把戏!”“我是小把戏”……“我们都是小把戏。”

作为当年在电视上观看过《三毛从军记》的天真孩童,长大后回顾本片的形式要素,很难不惊叹于其形式上的高度后现代。

比如默片、动画、报纸剪影、伪纪录片影像的媒介拼贴,极富间离效果;又如熔西方古典乐、摇滚、电子、游戏音乐于一炉,随心所欲,且完全贴合影片荒诞性格的音乐选择;再如喷火、望远镜、三毛结婚生子、荒野白头等超现实桥段,无不反映第五代导演在形式创造上的锐意敢为和娱乐精神。

往更深处说,则离不开改革开放后不同时期西方文学艺术形式、风格同时间蜂拥而进的颠覆性影响。

受外国电影重要影响,又影响许多中国战争片

除劳军舞蹈一段几乎肯定借鉴自《现代启示录》之外,考证具体某部外国电影对《三毛从军记》是否有直接影响,是一件难事。

“十七年”和文革时期,战争题材的叙事规则和情感基调均被“社会主义现实主义”创作原则牢牢框定,尽管《好兵帅克》也在当时被引进,但纯粹的战争荒诞喜剧在当时不具备创作土壤。

八十年代上译引进的法国二战喜剧《虎口脱险》,在全国,尤其是上海地区影响巨大;夺得1970年金棕榈的新好莱坞运动杰作《陆军野战医院》也在改革开放后为中国电影人所知——这些电影都可能对《三毛从军记》产生直接影响。

不过,《三毛从军记》的无厘头基因,也同时要归功于原作本身的盎然趣味和张建亚本人的创作取向。

前者自不必说,张建亚本人也有着上海文化人前卫、尖锐、擅长讽刺、对形式敏感的典型面貌。他自述一开始就立志做层次丰富的海派喜剧。

“三毛”之前执导的两部代表作,即流行元素齐备的八十年代“娱乐片”《少爷的磨难》和充满狂想色彩的“迷惘一代”犯罪喜剧《绑架卡拉扬》,已发扬了这条路线上的新气象;“三毛”之后的《王先生之欲火焚身》和《绝处逢生》,前者极尽后现代戏仿之能事,后者被广泛认为是“中国版《虎口脱险》”,更将张建亚的形式游戏玩到顶峰。

如此看来,“儿童片”《三毛从军记》中凸显的前卫意识,本就是张建亚用“新锐观念”改造“童年回忆”的必然产物。

然而《三毛从军记》作为中国“战争闹剧”的重要起源,无疑影响了后续《巧妙奔逃》《举起手来》等引起持久重大争议的“抗日神剧”,对于将战争娱乐化乃至虚无化的趋势,“三毛”的影响肯定难辞其咎。

但《三毛从军记》电影本身的精神内核,是严肃沉重的。

闹剧《三毛从军记》,是一部严肃电影

和漫画一样,电影《三毛从军记》绝非嘻嘻哈哈图一乐的闹剧,荒唐不经的表面之下,隐藏着冷酷、刺耳的批判噪音,以及悲天悯人的苍凉意境。

作为一部抗日题材战争片,对于日寇衣冠楚楚的禽兽本性,通过极具象征意义的“分蛋糕”间奏揭露出来。

漫画家的拳拳爱国之心由此可鉴。

但漫画本身却一反宏大激昂的热血高调,而将批判的重点,放到国民政府的高级军官和军属们身上。

相比漫画,电影将委员长的形象具象化了。家喻户晓的蒋介石特型演员孙飞虎出演,一下把《三毛从军记》的批判指向变得直接。

观看劳军时,随身侍奉师长时,上位者的无能、无耻、生活奢靡、尸位素餐,无不让观众目瞪口呆,心生愤懑。

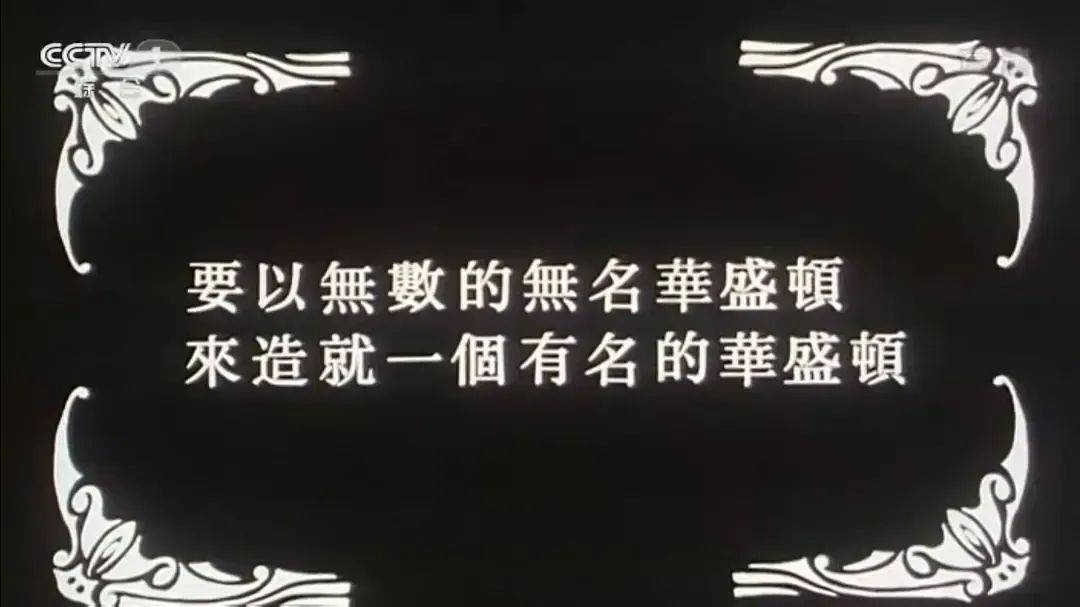

而付出血汗的底层士兵,仍如棋子般成为数字,成为垫脚石,成为“无数的无名的岳武穆中的一个”。

从各个角度来看,我们的主角三毛都非精神境界低下之辈,在军营看戏的英雄幻想中,他化身岳武穆以一敌多;在金鸡奖最佳男配角魏宗万饰演的老万被抽中赴死时,三毛非常上头,不惜舍命助朋友。三毛在这里,是千千万万具有朴素爱国之心和英雄情结的普通士兵之一。

而在体现三毛的凡俗一面时,三毛在和少女合伙击败敌人之后,那段不知是梦境还是真实的“结婚生子”段落尤其有趣。电影在此处仿佛彻底脱掉“儿童片”伪装,提示观众,贫儿三毛已经步入青春期,拥有七情六欲,他的家庭幻想和成年人的家庭幻想并无不同。在惨淡的战争年代当中,孩子也被迫成年。

在影片结尾,民国三十四年,国军98师76旅5团4营3连2排1班士兵三毛第一批光荣复员,结束了动荡的军旅生涯,等待他的会是什么呢?

看着完美还原漫画最后一页的精妙转场,我们明白,电影《三毛从军记》留住了张乐平的灵魂,留住了天地悠悠的无尽悲悯,留住了1946年的时代精神。